(機関誌ミドリ133号2024)

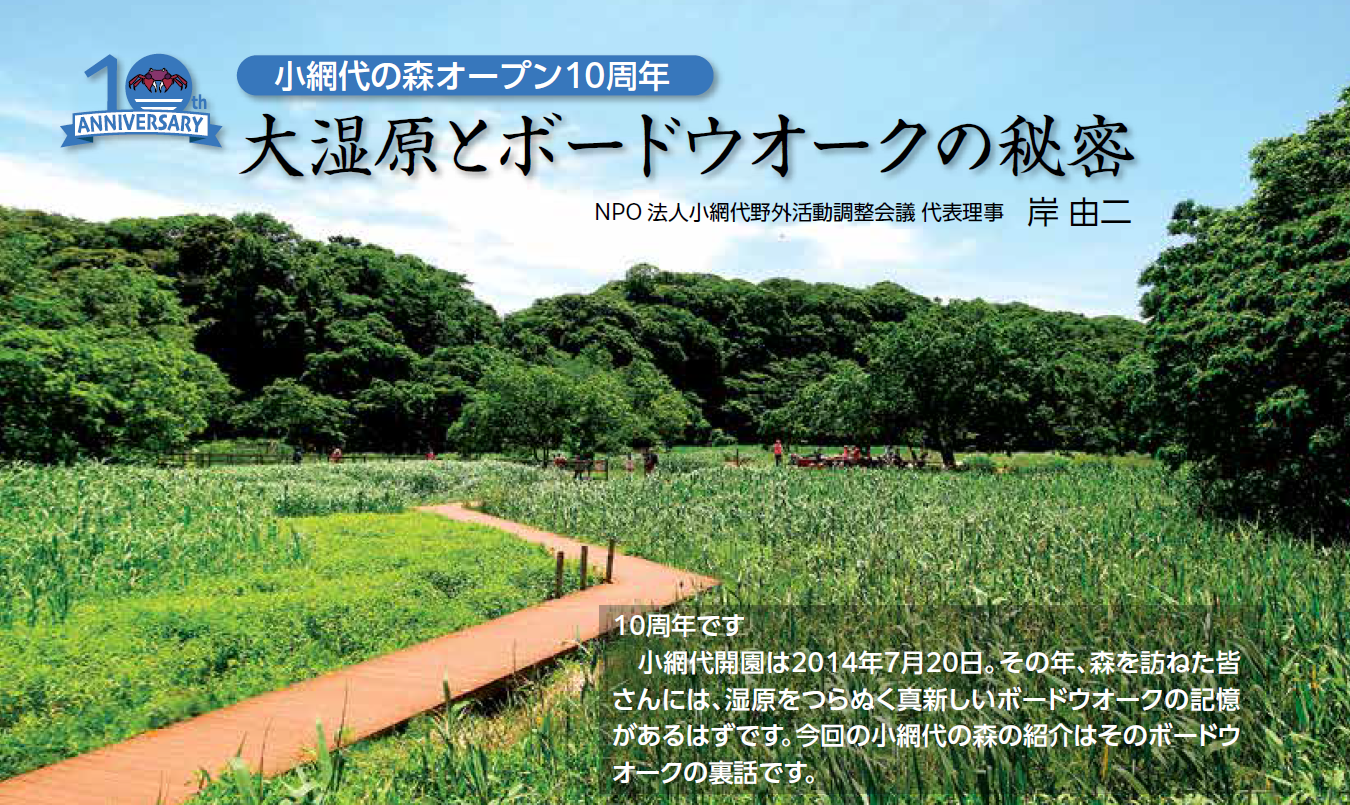

小網代の森大湿原とボードウオークの秘密

NPO法人小網代野外活動調整会議 代表理事 岸由二

保全の歴史

小網代は浦の川の流域です。当地が国土交通省の「近郊緑地保全法」で保全されたのは2005年。それに18年も先立つ1987年9月、当時慶應義塾大学の若手教員だった藤田裕幸、岸由二が「三戸・小網代開発計画」(1985年)への代案として出版した「小網代の森の未来への提言」の骨子が、しっかり生かされた決定でした。森は2011年「近郊緑地特別保護地区」に格上げされ、以後、神奈川県、三浦市、かながわトラストみどり財団、NPO法人小網代野外活動調整会議の4者による保全・管理・活用がすすみ、現在にいたっています。

開園準備の湿原づくり

整備開始は保全決定から4年後の2009年夏。かつて水田だった谷底は一面のササ藪に変貌していました。開園の予定は2014年。それまでに全域を湿原に変えたいというのが県の意向となり、当時、自治体や国の審議会に参加し、流域管理の実務にも関与していた筆者(岸)が代表をつとめるNPOに白羽の矢がたったのです。作業は順調に進み、2014年、1400mの散策路完成。冒頭紹介の一般開放前日にあたる19日、ボードウオークの完成を祝う「施設完成式典」が開催されています。

水系管理による湿原の維持

ササ原除去の経験者なら復活するササの強靭さが身に染みています。谷底地でササ復活を抑え湿原を維持するには、地下水の管理が鍵なのです。引橋に発する浦の川は中央の谷を下り、北の谷、南の谷などの支流を合わせて流下する途上、各所で湿原創出に貢献しますが、下流大湿地の中央領域2ha規模を潤せるのは北の谷の集める雨水のみ。本流は縦浸食が深く、湿原維持に使えないのです。

施設完成式典と併せて行われた音楽会(2014 年7 月19 日)

ボードウオークは川の蓋

下流大湿原を歩くと、やなぎテラスから下手のボードウオークの不思議な屈曲に気付くかもしれません。この区間のボードウオークは、実は北の谷から雨水を誘導する水路の「蓋」でもあるのです。土の水路を日照にさらせば、植物の繁茂で蛇行がはじまり、縦浸食も進む。それを阻止するため、流路をボードウオークで覆い、日影にしたのです。流れは各所に堰があり、下方浸食を抑えると同時に流下水を左右に散らしてササ原化を阻止しています。繁茂する植物でボードウオーク下の水路をみるのは困難ですが、湿原に分水される地点や、端末のえのきテラス周辺では、直に清浄な流れを見ることができるでしょう。

湿原の生物多様性

水環境の調整と関連して生物多様性創出も重要です。ガマ、アシ、オギ、クサヨシ、ハンゲショウなどの草本、ヤナギ類の保護、ニホンアカガエル、シュレーゲルアオガエル、アズマヒキガエルの産卵地の確保、ゲンジボタル、サラサヤンマなどの生息地保護が課題とされてきました。各種外来植物の侵入やアライグマ、ガビチョウ、クリハラリスなどの攪乱も続いており一層の工夫が必要です。

ハマカンゾウの保全

やなぎテラスから300m。北の谷からの流路末端に位置するえのきテラス周辺には、ハマカンゾウ保護の課題があります。三浦半島の海岸域に自生する本種は開発や道路工事で激減中。小網代は湾奥に百株規模の群落がありましたが、2011年3月11日の東日本大震災時、高潮で全滅状態になりました。幸いにも周辺で30株ほどが見つかり、小網代保全を支援してくださっていた東芝株式会社が横須賀の工場敷地にこれを移植。開園4年目の2018年、千株に増やして返還してくださったものが、いま5千株規模になっているのです。

2011年の高潮で小網代の海岸域は有害外来植物が急増し、花粉症被害も広がりました。湿原化の進む当地が、開園前にハマカンゾウの保護・育成地となったのは、本種が湿潤環境に強いことに加え、グランドカバー化を通して外来種を抑制する効果が期待されたからでした。ハマカンゾウ育成作業は、市民、企業、NPO、学校等の支援をうけて順調にすすんでいます。ハマカンゾウの開花は8月。盛夏、小網代大湿地を下れば、ボードウオーク下の小川に守られたハマカンゾウ大群落の、オレンジの花園に出会うことができます。

花さく小網代・花さく三浦

付録です。2027年3〜9月、横浜で世界花博が開催されます。予想入場者は1500万人。三浦にも多数の観光客が訪れると期待されます。花博後半はハマカンゾウの花の季節。危機を生きのびた小網代の種子から育った株が、小網代の森だけでなく、三浦の街路、公園、学校等に広がって万博応援、という試みがあっても良いでしょう。小網代の森からそんな夢を発信する「花さく小網代・

花さく三浦」プロジェクトを、NPO調整会議がすすめています。三浦市ベイシア2Fの小網代インフォメーションスぺ―スで関連資料も配布しています。市民、企業、行政からの大きな支援、期待しております。

プロフィール

岸由二(きしゆうじ)

慶応義塾大学名誉教授。専門は進化生態学、流域アプローチによる環境保全、都市再生、環境教育など。著書に柳瀬博一氏との共著『「奇跡の自然」の守りかた』ちくまプリマー新書など。