(機関誌ミドリ133号2024)

都市と小網代に適応したイマドキのカワセミの暮らし

NPO法人小網代野外活動調整会議理事 柳瀬博一

カワセミ。みなさんよくご存知の鳥です。

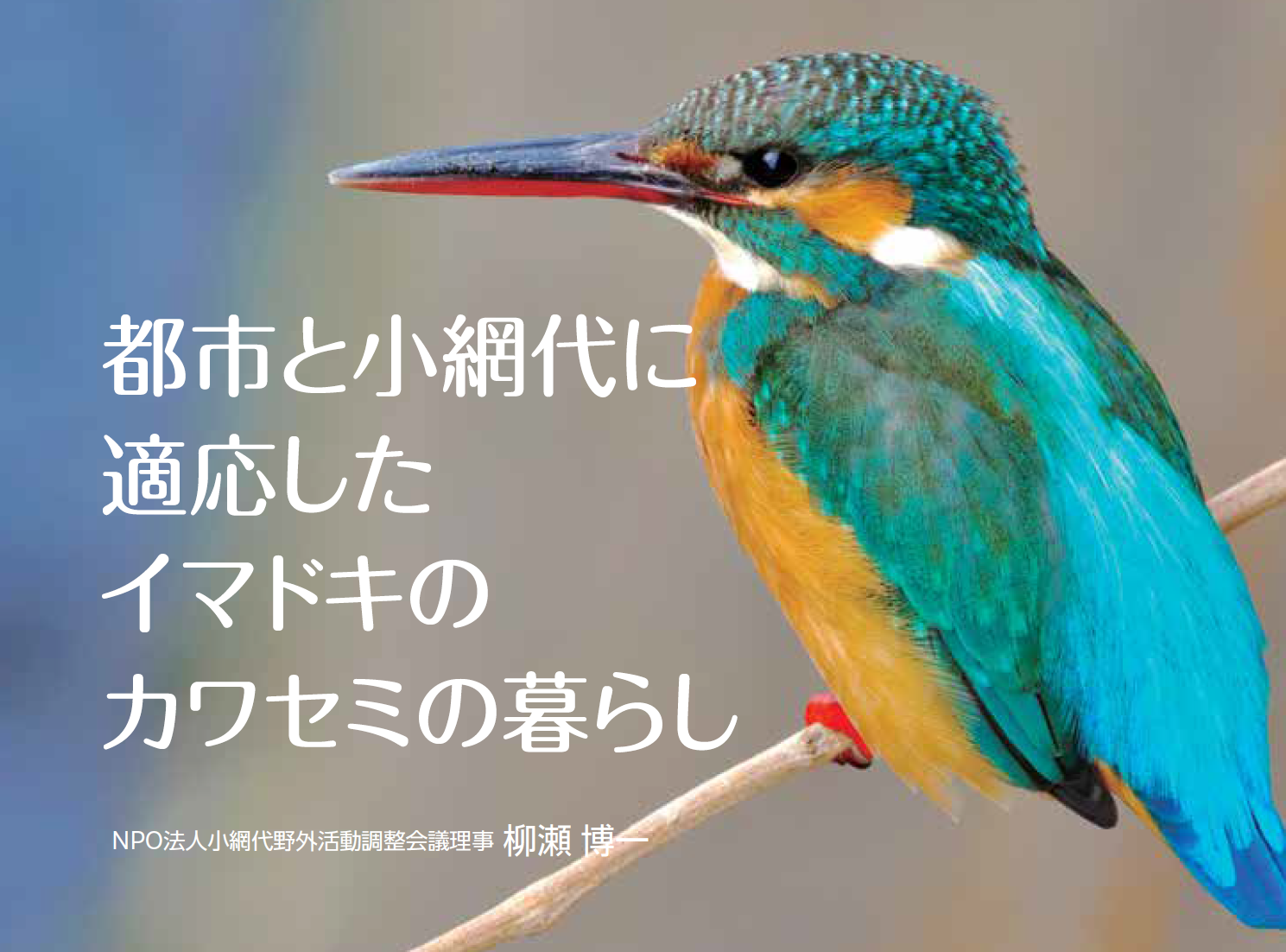

全長18センチほどの小鳥ですが、背中から尾羽は目が覚めるような明るいコバルトブルー。羽根は光の加減によってサファイアのような青にもエメラルドのような碧にも輝き、頭部には深い緑に空色の宝石が散りばめられ、目の後ろとお腹はオレンジ色です。喉元は白く、体の半分くらいもある巨大なくちばしは艶やかな黒、短い足は鮮やかな赤。生粋のハンターで、獲物は水生生物。魚やエビやカニや水生昆虫を、空中から矢のように水中に飛び込み、生け捕りにします。

可愛くて、綺麗で、かっこいい。そのせいでしょう。メディア露出度も高い。鳥図鑑のカバーやコマーシャルにも頻繁に登場します。

カラスやスズメにも負けないくらい知名度が高いカワセミですが、その割に「見たことがない」という人が多い鳥でもあります。というのも都市部では一度「幻の鳥」となってしまったからです。

戦後、東京や横浜など都市部を中心に水辺の水質が徹底的に悪くなりました。高度経済成長期の公害や下水が未処理だった結果、川や池や海辺は汚染され、生きものがいなくなりました。餌がないためにカワセミは魚やエビのいる綺麗な水辺を探して都心を去りました。1970年ごろには首都圏では奥多摩の清流に行かなければ見られないほどの珍鳥となってしまいました。

それが2024年現在、カワセミは東京や横浜の都市部で頻繁に見かけるようになっています。

公害対策が進み下水施設を完備したおかげで、都市河川の水質が改善したからですが、興味深いのはかつてと現在では、都市に暮らすカワセミの生態が大きく異なっています。東京都心のカワセミは都市でゼロリセットされた新しい野生に適応した、新しい暮らし方をしているのです。

2021年から2024年にかけて、私は東京の都市河川のカワセミの繁殖について、デジカメを片手に調査を行いました。山手線内側を含む5か所でカワセミのオスとメスが交尾を行い、巣作りをし、ひなを育てて、餌をやり、ひなが独立して巣立つまでを確認しました。

現在の東京では神田川や妙正寺川(みょうしょうじがわ)、石神井川(しゃくじいがわ)や目黒川、渋谷川など都心を流れる川沿いでカワセミの繁殖を確認することができます。いずれも川幅数メートルからせいぜい15メートルほどの都市河川です。そこでカワセミは毎年子育てを行っている……と書くと、首を捻る方がいらっしゃるかもしれません。東京の都市河川でカワセミが巣作りなんかできないのでは、と。その通りです。従来のカワセミが巣作りをする場所が東京の都市河川には存在しないのです。

カワセミは3月ごろからオスとメスがつがいになり、4月から5月にかけて巣をつくり、卵を孵し、交代で温めます。そして6月に入るあたりで、数羽のひなが巣から出て、親から魚やエビをもらいながら、2 〜3週間ほどで自分でもハンティングができるようになり、6月後半くらいに独立して巣立ちます。

ポイントはカワセミはどこに巣をつくるか。通常は川が削った土手に穴を1メートル近く掘り、穴の奥に卵を産んで、子育てをします。つまり、カワセミは巣穴を掘れる土手がないと繁殖できないのです。

東京の中小都市河川は、土手を垂直に数メートル掘り込んで、コンクリートで固めています。川底もコンクリート張りだったりします。カワセミが巣穴を掘れるような土手はほとんど存在しません。

1980年代、東京都心にカワセミが戻ってきたのは、コンクリート張りの都市河川ではありませんでした。水質も悪い上に巣穴を作る場所もなかったからです。カワセミは東京都心の各地に残された、都市河川の支流や源流部にあたる湧水地を備えた緑地、皇居や赤坂御所といった皇室の敷地や白金の自然教育園を目指しました。綺麗な水辺があり、餌となる魚やエビも生き延びていたからです。

当時、東京のカワセミの研究と再繁殖に取り組んでいたのは、皇族時代からカワセミの研究を行っていた黒田清子さんや自然教育園の矢野亮さんでした。皇居や自然教育園では敷地の水辺近くに人工の土手をつくり、そこでカワセミは巣穴を作るようになりました。

それが2020年代になると、カワセミは一見コンクリートの側溝のような、無味乾燥に見える都市河川で子育てをしているのです。どうやって?

なんとコンクリート壁に無数に設けられた水抜き穴を利用していたのです。コンクリートで固められているのはあくまで表面だけで、水抜き穴の向こうは土手が隠れています。東京のカワセミは、いつの間にか、この水抜き穴に潜り込み、その奥の土手を削って巣穴をつくり、毎年産卵と子育てを行っているのでした。私の観察した5か所全てで、カワセミはコンクリート壁の水抜き穴をマイホームにしていました。タワーマンションに暮らす若い家族のように、東京のカワセミは土手のない川で自分たちの生きる場所をしたたかに見つけていたのです。

都市のカワセミは食事内容もかつてとずいぶん異なっています。

高度経済成長期に公害と水質汚染で「死の川」になり、魚やエビ、昆虫などが絶滅状態になったため、東京の中小都市河川は水がきれいになったあとも水生生物の種類が非常に少ない。汚れに強いはずのフナやドジョウがほとんど見当たらず、オイカワやモツゴも滅多に見られません。

では、東京のカワセミは何を食べているのか? 実は外来種と海から遡上してきた生物でした。ある川では餌の9割以上が、中国由来のシナヌマエビで、残りはアメリカザリガニです。海に近い別の川では、餌のほとんどは海と川を行き来するハゼの仲間、スミウキゴリです。春になると大量のボラの子供が遡上するのでこちらも餌になります。

フナやオイカワ、テナガエビなどがたくさんいたであろう戦前とは全く異なるメニューですが、カワセミはちゃんと適応して、生物多様性に乏しい都市河川でも、腹を満たし子育てしているわけです。

と、書くと、東京のカワセミはずいぶんと貧しい環境で我慢を強いられているようにも見えてしまいますが、そうでもありません。人がたくさん行き交う都市河川は、人慣れさえすれば、猛禽類などの天敵に狙われるリスクは、自然の中を流れる川沿いよりも小さいかもしれません。卵を食べてしまうヘビなどもコンクリート3面張りの川の壁の穴に到達するのは困難です。つまり都会の生活に適応できたら、ローリスクで暮らすことが可能かもしれません。

水抜き穴の巣

さらに東京のカワセミには「別荘」があるのです。

東京の都市河川は流域に湧水地をたたえた緑地がいくつも並んでいます。前述の白金の自然教育園が典型ですが、東京では武蔵野台地の縁を湧水が削った小流域の谷の多くが、城や大名屋敷だったこともあり、現在も公園として保全利用され、湧水と水を湛えた池が残っているのです。さらに川の源流が、緑地と湧水池というのがむしろ主流です。神田川の源流は井の頭公園、渋谷川の源流は新宿御苑、石神井川の源流は石神井公園といった具合ですね。いずれも湧水由来の大きな水辺がありカワセミが暮らしています。

東京都心に暮らすカワセミは、都市河川で外来種を食べている一方、川沿いの古い野生が生き残っている緑地の池で在来の魚やエビも摂取しています。

巣穴を作る都市河川が本宅ならば、湧水のある緑地は別荘というわけですね。

しかもこうした緑地の多くは一等地にあります。このため、東京でカワセミをよく見かけるのは、麻布や目白台、小石川や松濤、原宿や南青山、白金台、飛鳥山、田園調布に成城学園など、高級住宅街の近くだったりします。

武蔵野台地を削った都市河川とその支流にあたる湧水の作った小流域地形は、カワセミにとって暮らしやすい場所であると同時に、人間が一番暮らしたい場所でもある。東京のカワセミが都心の一等地で暮らしているのは、人間とカワセミの暮らしがものすごく重なっている証拠なのです。

さて次に、小網代の森のカワセミはどんな暮らしをしているでしょうか。

小網代湾のカワセミ

三浦半島小網代の森は、主に3つの谷からなる70ヘクタールの小流域の自然です。干潟が広がり、その周囲は切り立った崖と緑に囲まれています。カワセミにとっては天国のような場所です。浅い海辺には、ボラの子供をはじめ、さまざまな魚がたくさん泳いでいますし、谷を形成した小網代の川には、アユも遡上します。

小網代では毎年、主に1組のカワセミがカップルとなり子育てをしています。

冬場になるとシーボニアのヨットハーバーのあたりまで遠征して、海辺の魚を捕らえているのに遭遇することもありますが、3月から4月に入るとカワセミのカップルは、干潟の上を盛んに行ったり来たりします。人が近づけない両岸の高い崖のどこかに巣穴を掘っているのだろうか、とも想像しましたが見つけられたことはありません。

今年(2024年)の4月カワセミのカップルが、小網代の谷の河口から中央の谷と北の谷が合流するあたりまで、高い声をあげて何度も往復する様を観察しました。川にちょうどアユが遡上する季節であり、同時に巣穴をつくるタイミングでもあります。鬱蒼と木が茂る小網代の川沿いに巣穴をつくるところはあるのでしょうか?

そこで川沿いを観察してみました。木々が川を覆わんばかりに迫り出しているのですが、ふと気づきました。数メートルの高さの土手が数か所にあり、穴がいくつも空いていたのです。何の穴か?

小網代にたくさん生息するアカテガニの冬越しの巣穴です。

もしかすると……。アカテガニの谷でもある小網代では、カワセミはアカテガニの開けた穴を利用して、巣を作ったりしているのではないか? 都市のカワセミが河川のコンクリート壁の水抜き穴を巣穴としたように。

ちっちゃくて綺麗なカワセミはその可憐な姿と相反して、環境の変化に柔軟に適応できる、タフな鳥なのかもしれません。

小網代のカワセミの生態の謎、数年内に解き明かしてみたい、と思っています。

プロフィール

プロフィール

柳瀬 博一(やなせひろいち)

NPO法人小網代野外活動調整会議理事。東京工業大学リベ

ラルアーツ研究教育院教授。著書に岸由二氏との共著『奇

跡の自然の守り方』ちくまプリマー新書など。

『カワセミ都市トーキョー「幻の鳥」はなぜ高級住宅街で暮らすのか』

『カワセミ都市トーキョー「幻の鳥」はなぜ高級住宅街で暮らすのか』

(ミドリ133号感想プレゼント書籍。詳しくはP16へ)

カワセミが都心で増えている!棲むのは東京屈指の高級住宅街。

カワセミと人間の関係を「小流域思考」で解き明かす新都市論。2024年発行