(機関誌ミドリ131.132号2023)

トラスト緑地アンケート「守ってほしいこんな緑地」集計結果

神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課

神奈川県と公益財団法人かながわトラストみどり財団は、令和4年4月にトラスト緑地アンケート『守ってほしいこんな緑地』を実施しました。今回の前編ではアンケート実施の背景や結果や見えてきた課題、緑地保全のこれからについてお伝えしたいと思います。

1アンケートの概要

•期間…令和4年3月~4月30日

•アンケート項目…:県内の保全してほしい緑地(概ね3000㎡以上)とその理由、その緑地の情報

•方式: 『ミドリ』同封のアンケート用紙でFAX、電子メール等で匿名回答

2実施した理由

このアンケートは、以下のような理由で実施しました。

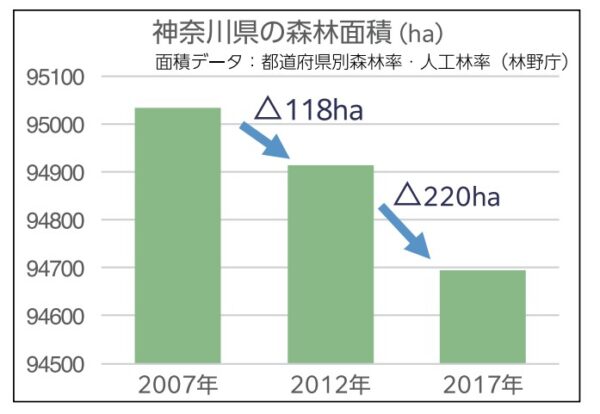

(理由1) 小規模化する緑地を把握したい

トラスト基金創設時に比べて、人口増加が緩やかになった神奈川県ですが、緑地の減少は続いています。土地需要の強弱に関わらず緑地所有者の相続に伴う売却は常に生じることや、新しい道路や処分場などの事業用地は緑地に求められがちであるなど、様々な要因で、緑地は少しづつ分断され小規模化しています。

そこで、平成30年、 トラスト緑地の選定基準を「1ha以上」から「3000㎡以上」に引き下げ、小規模緑地の

保全を図ることとしましたが、小規模緑地は、その規模ゆえに自治体が保全ニーズを把握しづらいという難しさ

があります。これを把握したいというのが一つ目の理由です。

(理由2) 緑地の生のニーズを知りたい

県が保全している緑地の多くは斜面緑地です。斜面緑地は緑豊かな景観を生み出す反面、斜面に近接してお住まいの方には、倒木や土砂流出、落葉などで多くのご迷惑をおかけする存在でもあります。

本県でも「あの緑地の木は危険だ」というご指摘はいただけるのですが、「あの緑地は素晴らしいね」という声に接することはありません。どのような緑地がどのような魅力で求められているのか、生の声を知りたかったというのが二つ目の理由です。

(理由3) トラスト運動の原点に立ち返りたい

守りたい緑地を会員がお金を出し合って保全できるのがトラスト運動のいいところですが、会員がそのプロセスに関わる機会はあまりないのではないでしょうか。平成30年に「かながわのみどりや森林におけるパワースポット・癒やしスポット」を会員から募るというヒット企画がありましたが、 これをヒントに「会員の声で保全に繋げる」「そのために会員になる」というトラスト運動の原型を見出したいと考えたのが三つ目の理由です。

3 アンケート結果の活用の流れ

アンケートを財団でとりまとめ、これを神奈川県において現地状況の把握と、法制度による保全状況を調査しました。その際には、市町にも保全状況と意向を照会しました。これにより財団と神奈川県により、トラスト緑地選定委員会に報告しました。

4市町別の内訳

回答数は43件でした。詳細な地点については今後の保全に影響するため公表できませんが、市町別に見ると図のとおりです。県東部の緑地を求める声が多い結果となりました。

5類型別の結果

次に、いくつかの類型に分けてみます。前章と同様、個別の場所をお示しできませんが、この分類は多くの緑地に当てはまると思いますので、お近くの風景を思い浮かべながら読んでみてください。

A市街地型 7件 川崎市 大和市

市街地でありながら、開発されずに残った樹林地や農地が希少な自然として親しまれているケースです。寺社境内であったり、地形・日照条件が厳しいことが幸いして樹林地として残ったケースも見受けられました。街の原風景が象徴的に残され、殺風景になりがちな街並みの中で、 その街に格調を与える存在になっていました。

B郊外型 4件 逗子市 葉山町 大磯町 小田原市

市街化調整区域にある1000ha級の丘陵が、奥行きと多様性のある生態系を残し、市民の協力のもとでハイキングコースや棚田風景などとして親しまれています。近郊緑地保全区域や自然環境保全地域といった法規制がかかっている区域は良好に保全されていますが、それ以外の区域では大規模に開発が行われている所もありました。

C水辺 2件 相模原市 横須賀市

河川敷や自然海岸が希少な水辺の生態系として機能しています。これらは公有地である場合が多いですが、海岸線に接した民地が開発されて自然海岸が失われるケースが寄せられました。

D他用途の施設の樹林地 3件 横浜市 大和市 平塚市

公共施設やゴルフ場、海岸の施設の中の植栽や緑地が、都市化の進んだ市街地の希少なみどりとして機能しているものです。老朽化した施設の再整備工事に伴って、 ボリュームのある樹林が失われることを心配するケースが寄せられました。

E一部保全型 26件 横浜市 相模原市 藤沢市 大和市 座間市 海老名市 秦野市

大きな緑地が行政によって一部保全されている型です。保全された部分は、市民の森、特別緑地保全地区、 トラスト緑地、都市公園、河川区域、農業振興地域など様々ですが、緑地は保全区域外にも連続しており、これらが失われることを心配する声が寄せられました。

見えてきた課題

4つの視点

アンケート回答からは、今まで行政が見落としていた視点が4つ見えてきました。

①市民にはその緑地がどう保全されているかあまり知られていない。

②行政が一部を保全できている緑地では、市民は残りのみどりが失われていることを心配している。

③行政が賃貸借契約で保全している緑地では、市民は保存契約の解約による開発を心配している。

④市民にとって農地も川も海岸も「みどり」である。

①市民にはその緑地がどう保全されているかあまり知られていない。

これは前編5章のA(市街地型)、B(郊外型)、E(一部保全型)で見られた形です。緑地というものは見れば緑地だと一目瞭然ですが、それが行政によって保全されているのか個人や企業、団体の所有地なのかは、図面や看板、登記情報を見ないと分かりません。

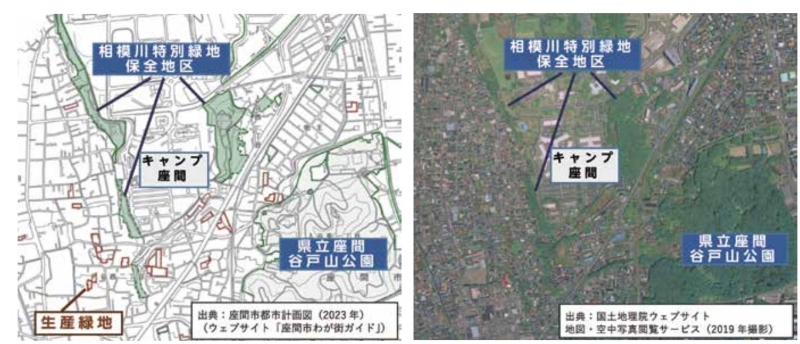

例えば今回のアンケートでは、座間市のキャンプ座間周囲の緑地についてご要望をいただきました。この緑地は鳩川と目久尻川に挟まれた斜面緑地に延びる樹林で相模野の風趣を残していますが、下図のとおり、ここはほとんどが法令による特別緑地保全地区として保全されています。

県有地、市有地のほか民有地が入り混じっていますが、民有地部分も開発規制や買入などにより、緑地が保全される仕組みです。

しかし、それは市のホームページや都市計画図を詳細に見て初めて分かることで、市民の方には分かりにくい

かもしれません。我々緑地の担当者でも図面と照合しなければ正確には分かりません。さらにややこしいことに、この中に神社の森や都市公園や公共施設の植栽地が混在しています。

しかし見方を変えると、そもそも緑地とはそういう多様な存在形態を有するいわば「味のある空間」であり、 この複雑さが緑地の面白さであるともいえます。近年は WEBでの航空写真や、各年代の古地図情報も手に入りますので、より詳細を解き明かしていくということで、緑地への関心を高めるきっかけにもなると思います。

②行政が一部を保全できている緑地では、市民は残りのみどりが失われていることを心配している。

これは5章のA(市街地型)、E(一部保全型)、とりわけ緑地保全政策が進んでいる市で見られた現象です。そのような市ではまとまった規模の緑地を計画的に保全していますが、全てというわけにはいかず、場所を限って保全することがあります。そのような場合に、保全区域外になった緑地の去就が心配されるパターンです。

行政の感覚としては様々な立場の意見を調整して、ある程度の緑地が保全できれば良しとせざるを得ないものの、緑地の喪失を経験してきた市民にとっては、やはりこれ以上の喪失は耐えられない、と感じているということだと思います。

アンケート回答から一例を挙げますと、横浜市保土ヶ谷区のトラスト桜ヶ丘緑地の斜面上部に近接している一部緑地の保全要望をいただきました。ここは以前は畑でしたが放置され、桜ヶ丘緑地から伸びる木々に囲まれた草地のようになっていたものが、その後宅地開発されてしまったという場所です。

トラスト桜ヶ丘緑地周辺の保全状況

桜ヶ丘緑地は隣接の横浜市有地部分とともに、谷戸の重要な部分は保全されていますが、周辺の木立や草地、近隣の神社の森などとのつながりも魅力です。その量が残り少ないだけに、失われることは避けたいところではあるものの保全できなかった、というケースです。

また、別の地域では、樹林地が公園として整備される場合に、緑地として保全される場合に比べて自然が損なわれることを懸念されるケースも見受けられました。

③行政が賃貸借契約で保全している緑地では、市民は保存契約の解約による開発を心配している。

②より更に緑地保全政策が進んでいる市で見られるパターンです。一般に緑地保全は所有権ごとに取得する形が一番確実な方法ですが、宅地化できる土地は予算面や地権者のご事情で緑地としての買取りができない場合があります。

そのような場合でも行政が賃貸借契約などすることで十数年間は保全できているのですが、相続が発生すると解除され開発されるケースが心配されるという形です。

市の方に話を伺うと、地権者さんとのこまめな調整に尽力してはいるものの、特に市街化区域を中心に、保全に至らないケースは出てしまうとのことです。

④市民にとって農地も川も海岸も「みどり」である。

5章のC(水辺)、D(他用途の施設の樹林地)のパターンです。

一般に行政によるみどりの保全は緑政関係の部門が樹林地を対象に行います。この部門は樹林地、場合によっては公園を担当していますので、樹林地の保全は進みます。一方で市民にとっての自然はもう少し広く、水田、畑、河川敷、湿地、海岸、施設内の植栽にまで及びます。

ところがこれらは、農政部門であったり建設部門といった部門が、優良な農地を維持したり、洪水や津波などの災害から街を守るといった目的のために管理しており、自然環境の保全を優先して運営することが難しい実態があります。

このギャップが樹林地でない「みどり」の問題ですが、本県は農地や河川や海岸などがなるべくみどりの保全、別の言葉で表すと生物多様性に資するような存在になることを目指しているところです。

また、葉山町と横須賀市の境にある長者ヶ崎緑地のように、岬の樹林地の保全が良好な海辺環境の保全に繋がっている例もありますので、緑地という切り口から農地や水辺を保全できる面もあるのかもしれません。

こうしてみると、①~④のような現象の背景には、行政機関の限られた機能の中でできる保全を選択してそこに集中せざるを得なかった、という事情がありそうですが、そうであればこそ、市民の方の声や関心が行政に届くということが大事なように思います。

行政の中の人が「この緑地を守ろう」と言っても説得力がありませんが、市民からそういう声が出ると違います。

今回のような声を今後ともいただきたいと思いますし、機会があればお住まいの市町村にもそのような声を届けていただければと思います。かながわのナショナル・トラスト運動として、地域の緑地保全の原動力になるはずです。

長者ヶ崎緑地 横須賀市側から半島を望む

文・写真 神奈川県環境農政局緑政部自然環境保全課