彩変化花器「月舟」(2021年)撮影/増尾峰明

彩変化花器「月舟」(2021年)撮影/増尾峰明

(機関誌ミドリ130号2023)

大磯町の竹工芸 藤塚松星さんが人間国宝に

竹のこれからと竹工芸に学ぶ(前編)

国の文化審議会が2023年7月に大磯町の竹工芸作家、藤塚松星(しょうせい)さんを新たな重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定するよう文部科学相に答申しました。人間国宝は、芸能や工芸技術等を高度に体得した個人や団体を国が認定するもので、工芸技術分野においては木竹工のほか、陶芸や染織、漆工や金工などがあります。

森林や緑地は自然の産物を生み出す所で、人の生活には欠かせない資源であり、その中でも竹林は用途が広く、しかも食材にもなる特別な植物です。また、伝統工芸として竹のザルやカゴなど日常生活で使われる用途を備えながら、歴史を重ね芸術にまで昇華した工芸品へと醸成しました。

このたび、人間国宝になられた藤塚さんに竹工芸の魅力や藤塚さん独自の伝統と革新の作品づくりについて話を伺いました。

竹の可能性と芸術

昔から竹の用途はたくさんありますよね。木より軽く、丈夫でしなやかさがあります。よく物干し竿や支柱に使っていました。また細かく割れば、ひもで編んでスダレにも。より薄く削ってヒゴにして編んでいけばザル、カゴになる。ただし、そのほとんどが今ではプラスチックに代わられましたが、茶道や華道をやられている方は今でも馴染みがあるのではないでしょうか。茶道具では「茶杓」や「茶筅」、「蓋置」など、その自然で質素な素材を扱うことで侘び茶を極めています。また、ヒゴで編んだ花カゴや竹幹(丸竹)をそのまま使った竹花入などもあり、私も制作します。

白錆竹花入「羽衣」(1998年)

「涛」(1978年)撮影/増尾峰明

胡麻竹茶杓「枯淡」(2006年)

私の所属する日本工芸会では「用の美」、つまり使えてなお美しいものを追求しています。実用品でありながら美術作品として観賞価値を高めていくということです。

また一方、ファイン・アートといって、絵画や彫刻などと同じく用途を持たない鑑賞が目的の純粋芸術の分野があり、日展(日本美術展覧会の略)という公募展では、木工や陶芸と同じく工芸美術に入ります。竹材を使ったオブジェといわれる立体造形や、壁面装飾、空中に吊るす作品なども手掛けます。私の師匠である馬場松堂(ばばしょうどう)はその日展の作家で、私も若いころ応募しましたが、残念ながら一度も入選しませんでした。

このような美術工芸品は、好きな方や専門でお仕事される方は美術館や百貨店で行われる展覧会などで鑑賞されますが、一般には見る機会は少ないですよね。是非一度、展覧会に足を運んで竹工芸の魅力を感じてもらいたいです。

独自の技法“彩変化”(さいへんげ)

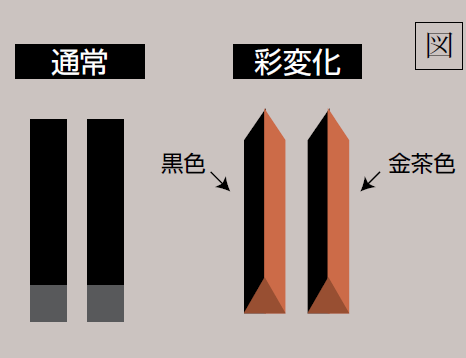

私が考案した技法で彩さいへんげ 変化というものがあります。主に花カゴや盛カゴに使いますが、こちらをご覧ください(図)。

右から見ると金茶色ですが、左から見ると黒色になったりして色が変わります。通常のヒゴの断面は〇でも□でも一色で染められているのでどこから見ても同じ色です。この技法では四角いヒゴを半分削って三角形にします。そして片方を黒に、残りを金茶色に染めます。これにより三角形の頂点を境にして、見る方向で色が変わって見えるわけです。

額装の「富嶽」という作品があるんですが、見る角度を変えると朝の赤富士になったり、夕方のシルエットの富士になったりします。こうすることで一つの作品から朝夕の時間軸が生まれてくるんです。

私は星を見ることを趣味にしているんですが、そんな宇宙空間や時間など、大きな世界感を自分の作品に込められないかな~と模索しているのかもしれないですね。(笑)

竹工芸と竹林とのつながり

色合い様々なタケ(煤竹・晒竹等)

私が使っている竹材はマダケで、主に九州や京都産のものを使います。切り出した青竹のままではなく油抜といって、竹材屋さんが炭火で炙ったり、苛性ソーダの入った湯で煮たりして余分な油を取り除き、天日で干した晒さらしだけ竹を使います。手間がかかる分、滑らかで光沢もあり、耐久性に優れた白しろさびだけ錆竹となります。これを丸竹でもらい、割ってヒゴにし、そのまま使ったり染めたりして制作にあたります。

こちらにある竹は煤すすだけ竹といって、100年~300年前のものです。古民家の屋根材として囲炉裏や竈の煙に長年燻され、部材として縄跡が残されて風合いがよく、虫にも強いですよね。

神奈川の竹林は正直、あまり馴染みはありませんが、平塚市の七夕まつりには縁あって、短冊など飾り終えた 青竹をうまく活用できないかと相談があり、竹芸教室を行うなど地元の竹材活用のお手伝いを長年しました。

(取材:財団 壹崎昌和)(後編「天体観測と竹工芸へのきっかけ」につづく)

プロフィール

藤塚松星(ふじづかしょうせい)

重要無形文化財「竹工芸」保持者 日本工芸会正会員

彩変化のしくみを説明する藤塚さん