竹林を管理すること

竹林という生活資源

森林や緑地は、昔から人が生活するための自然の産物を生み出し、それを採取できる場所の側面を持っていました。

そのため、人の生活には欠かせない場所であり、大切に扱われてきました。

竹林環境は、竹材として生活用品から工芸品など用途が広く、有益な資源を生み出すことができます。また、タケノコは食材にもなるため、特別な存在だったのではないでしょうか。

神奈川県内では主に、モウソウチクやマダケなどが密集して群落をつくりますが、その多くは先人たちが資源利用を目的に植えられたものです。

竹林の手入れ方法は、主に秋冬の時期に、枯れたり年数を経たタケを刈り出すことや、春にタケノコを取ることなどで、竹林全体の生長のバランスを図りつつ、管理が容易な場所となります。

財団で実施するイベント:タケノコ掘りで竹林整備2025

竹林の問題と手入れ

手入れ不足の竹林

最近、都市近郊の樹林地において竹林の扱い方が問題となっています。

これを「放置竹林」や「竹害」といって、手入れ不足の竹藪が増えています。

一方で、竹寺や竹庭など、管理が行き届いた竹林は、日光も差し込み、タケが整然とした並ぶ景観や、森林浴が楽しめる観光スポットとして話題になっています。

これほどまでに価値の落差が大きい竹林環境ですが、管理という手入れ次第で大きく変わります。

では、なぜ竹林は人の手入れが必要なのでしょうか。

これは人が利用を目的にタケを移植したことが要因の一つと考えられます。

タケの生態

タケは地下茎を伸ばして稈(かん)を次々に地上へ伸ばして群落を作る植生です。

野山や田畑が隣接し、こちらも半ば放置されていればタケが侵入し、勢力を拡大するほど強い生長力を持つ植物です。

あわせて林内では季節が訪れるたびに、新しい竹が伸びて密集し、枯れた竹は倒れも腐りもせずに折り重なり、人が簡単に入れないバリケードが築かれます。

こうなると立派な筍や竹材は容易に採れなくなり、いよいよ手入れを諦めてしまうという状態になってしまいます。

もともと竹林はちょっとした手入れだけで、次々と筍や竹材を生み出し、里山における農林漁業や生活の重要な資材供給地でした。

健全な資材を生み、手入れも行き届いた竹林環境でこそ、青々としたタケが立ち並び、思わず見とれてしまう景観が形成されるのではないでしょうか。

竹材を使った竹細工・クラフト体験

竹材の用途はとても多く、竹(稈)から、枝葉、地下茎まで様々な利用ができます。財団の体験事業でも様々な活用方法を模索しています。

竹玉飾り

竹カニクラフト

正月飾り(門松つくり)

過去の講座:

竹工芸から学ぶ

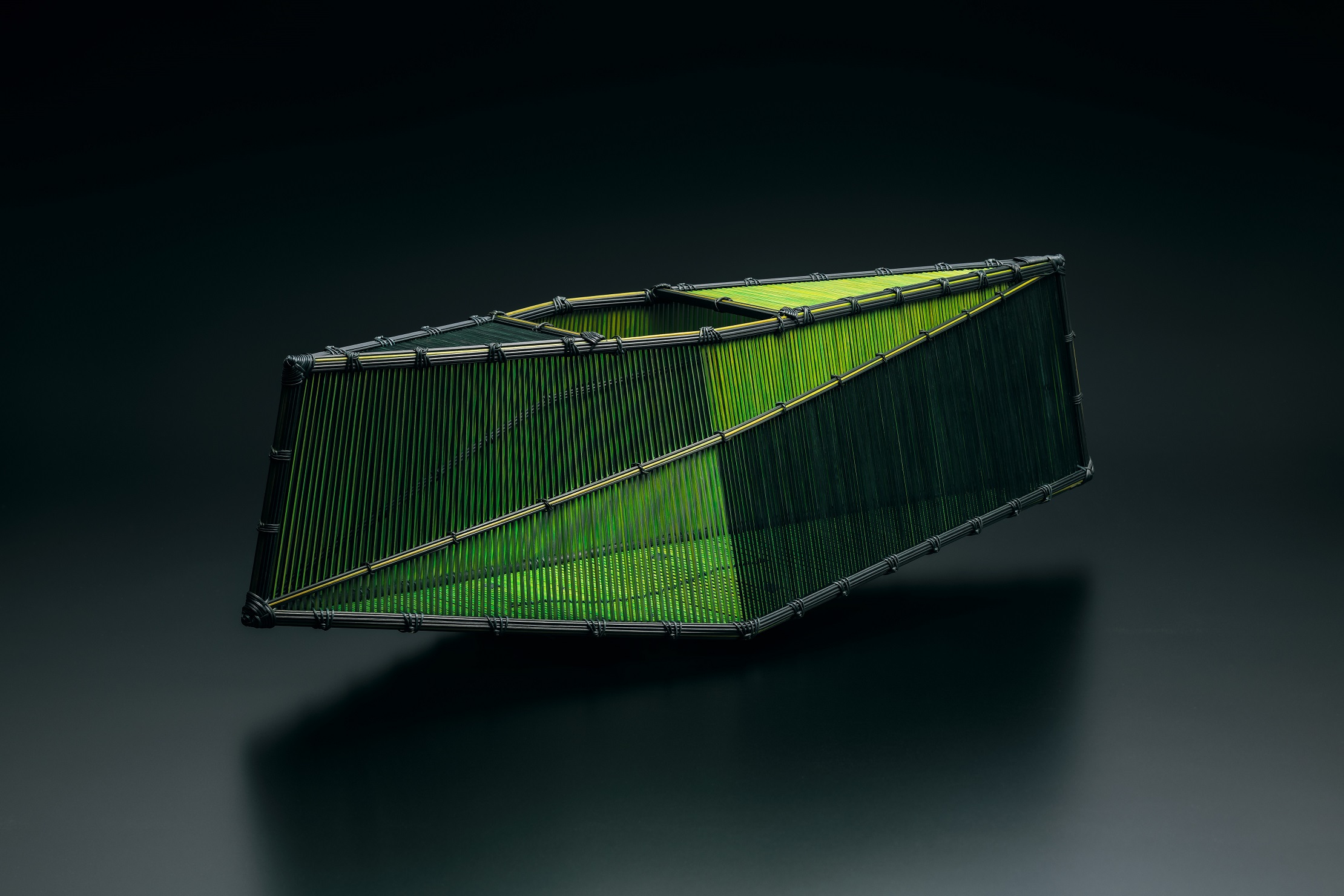

竹材の用途は広く、伝統工芸としてザルやカゴなど日常生活で使われる用途を備えながら、歴史を重ね芸術にまで昇華した工芸品へと醸成しました。

県内の竹林環境の情報交換を行いつつ、竹細工の伝統工芸の技術を学び、竹工芸の魅力や竹林の価値向上、県内の荒れ放題である竹林管理の現状について考えていくきっかけを醸成します。

竹の特性や活用方法、竹工芸について、重要無形文化財保持者の藤塚松星先生から学べます。

詳細はこちら:令和7年5月13日(火)「藤塚松星氏に学ぶ伝統工芸 竹の世界(特別講座)

過去事業:伝統工芸に学ぶ竹細工講座&ワークショップ

機関誌ミドリ記事

機関誌ミドリ130号PDF抜粋「竹のこれからと竹工芸について学ぶ(前編)」 ミドリ130全頁の閲覧はこちら

機関誌ミドリ131号PDF抜粋「竹のこれからと竹工芸について学ぶ(後編)」 ミドリ131全頁の閲覧はこちら

(写真右)彩変化花器「竹青への憧憬」撮影/増尾峰明