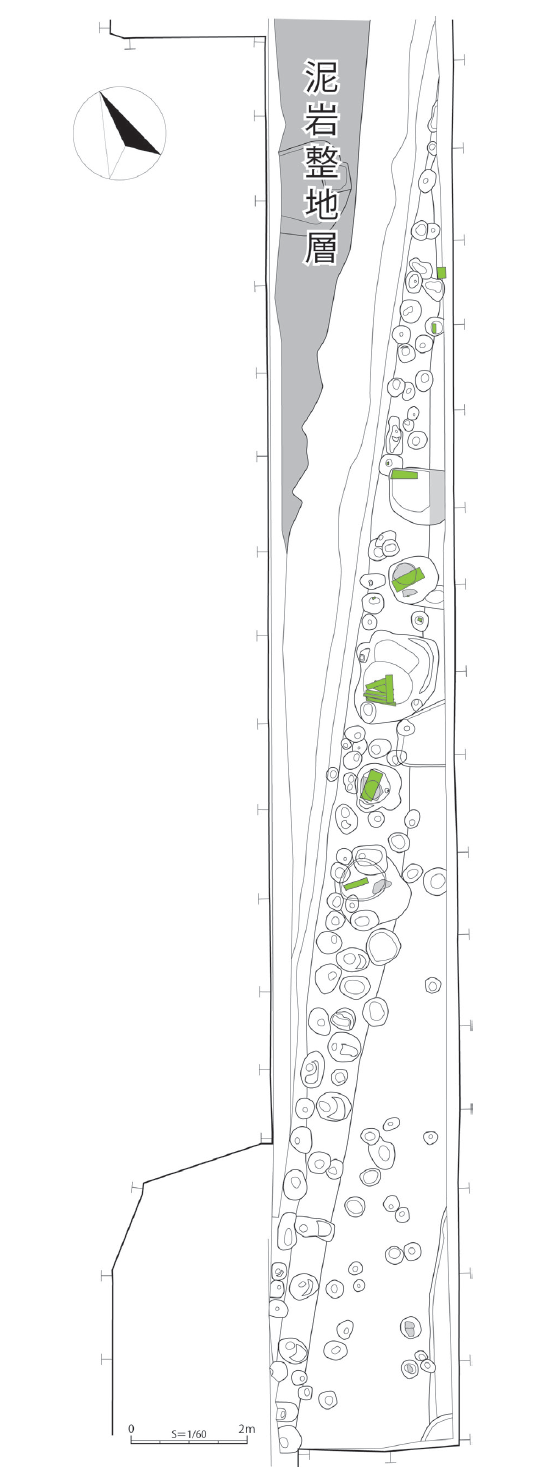

暗渠化した西御門川と連続する柱穴の遺構。

南北に直線的に配置され西門付近と推定される。

(機関誌ミドリ135号2024)

神奈川県文化財協会顧問 八幡義信

はじめに

鎌倉時代といえば、中世鎌倉に日本初めての武家政権が全国統治した時代でした。鎌倉殿と呼ばれ

た源頼朝が鶴岡八幡宮を中心に鎌倉の地に幕府を開くことに始まります。幕府は政治の中心地であり、

将軍の御所でもありました。

こ のたび、2020 年(令和二)から鶴岡八幡宮の東側に隣接する横浜国立大学教育学部付属鎌倉小・

中学校の構内において大規模な発掘調査が行われました。当地は鎌倉幕府最初の御所である大倉幕府

の西域と推定されており、鎌倉幕府跡の遺構や出土物に注目が集まっています。幕府跡に残る埋蔵文

化財という歴史的環境の重要性について、当財団でも講師を務め、神奈川県文化財協会顧問である八

幡義信さんに寄稿いただきました。

1、大倉幕府跡について 1180年(治承四)~ 1225年(嘉禄元)

鎌倉幕府はわが国で初めて樹立された武家政権です。1180年(治承四)10月、鎌倉入りした源頼朝は、材木座の鶴岡にあった源氏ゆかりの八幡社を遥拝し、亀ヶ谷(源氏山の麓)の父義朝の旧跡に臨み、ここに幕府御所の建立を計画しました。しかし、幕府の地としては狭く、またすでに相模武士の三浦義明の4男(岡崎義実)が源義朝の没後を弔うために寺院を建立していたこともあり、その構想を止めて大倉郷に御所の建設を始めます。

そして11日に御台所(頼朝夫人、北条政子)が伊豆より鎌倉に入り、12日には材木座から鶴岡八幡宮を大倉郷の北山に移します。現在も材木座の元八幡社(国史跡)は、鶴岡八幡宮の境外末社として、4月3日に例祭が行われています。

鎌倉幕府の記録『吾妻鏡』によると、頼朝が最初に幕府御所を構えた場所は、鶴岡八幡宮の東の大倉郷であったと伝えられています。

大倉郷は古代の律令制時代からの郷名になく中世から見られ、その範囲は、北は鶴岡八幡宮から朝比奈切通まで、南は由比ヶ浜海岸までを含む広域的な場所のようですが、この年12月に新造された大倉幕府の地は、大臣山(だいじんやま)の麓で、東は東御門(ひがしみかど)川、西は鶴岡八幡宮に接し、南は鶴岡八幡宮前の横大路から金沢街道までの平地を占めていたと思われます。『保暦間記』によると、この地には源頼義の屋敷があったとも記録されています。大倉幕府は源氏三代将軍(頼朝・頼家・実朝)時代に大倉郷に所在した鎌倉幕府の最初の御所の事なのです。御所の敷地の広さは、南北は約210m、東西は約270m、総面積は約5.6万㎡とも伝わっています。

源家三代の御所は度重なる火災の難により繰り返し建て直されていますが、武家の古都鎌倉の町は、北の大臣山を背に源氏の氏神社である鶴岡八幡宮を祀り、その宮前から南北に3本の道路を作りました。八幡宮の正面から南に延びる中央道が、参詣道の若宮大路(国史跡)で、西側に今小路、東側に小町大路が並行しています。また鶴岡八幡宮前を東西に通じる道は横大路と呼ばれ、西は国史跡・巨福呂坂を経て大船へ、東は国史跡・朝夷奈切通を経て六浦へ続き、新たな中世的都市が誕生したのです。1191年(建久二)3月、鎌倉は大火で全焼しましたが、この折、頼朝は改めて石清水八幡宮の御分霊を京都より勧請し、現在に継承される上宮と下宮からなる社殿を創立しました。1219年(承久元)正月に起きた、三代目の実朝の右大臣拝賀の鶴岡八幡宮社頭における暗殺事件によって、源家将軍は三代で途絶えてしまいます。

その後将軍として、鎌倉に迎えられたのは摂関家九条家の頼経(2歳)です。頼経は九条兼実の孫道家の3男で、母(大政大臣西園寺公経の娘)が頼朝の姪の娘だったことから、皇族将軍の下向を後鳥羽上皇に拒絶された幕府に迎えられて、承久元年7月に鎌倉に入ります。鎌倉殿四代将軍となるのは1225年(嘉禄元)の事です。そして1236年(嘉禎二)8月まで宇津宮辻子幕府御所に住んでいたのです。

2、宇津宮辻子幕府跡について 1225年(嘉禄元)~ 1236年(嘉禎二)

鎌倉のメインストリートである若宮大路とその東側には小町大路が、大臣山麓から八幡宮の東側に沿って南に延びて材木座に至ります。この南北を結ぶ二本の古道に挟まれた地域に、源氏将軍時代の大倉幕府に代わって、北条執権時代の鎌倉幕府の御所が移転しました。そこは3代執権北条泰時や5代執権北条時頼などが居住していた地域の南です。

「宇津宮辻子幕府」の名は、若宮大路と小町大路を結ぶ東西の道(宇津宮辻子―辻子は小路の意味)に幕府の正門があったからだと伝わっています。郭内総面積は約2.7万㎡、幅1丈(3m)、深さ5尺(1.5m)の両側が板張りの垂直な堀が四周にめぐらされていたといわれています。1225年(嘉禄元)12月25日から1236年(嘉禎二)8月4日までの11年間、北条執権政権が支えた将軍御所であります。この宇津宮辻子幕府を創建する時に、採用されたのが「町・反・歩」の村里制から、京都などの都市で採用されていた「丈尺制(じょうしゃくせい)」です。間口5丈(15m)、奥行10丈(30m)を1戸主(へぬし)とする都市的な測量制でした。

その後、御所の移転は大倉御所に戻すべきという地相を占う金浄法師の反対などで混乱がありましたが、四神相応の地として宇津宮辻子に決定されたのです。そして四代将軍九条頼経が1225年(嘉禄元)12月に宇津宮辻子御所の南面より入御します。四代将軍九条頼経はそれから11年後の1236年(嘉禎二)8月までこの地に住みました。

幕府推定位置図

3、若宮大路幕府跡について

3つ目の若宮大路幕府が存在したのは1236年(嘉禎二)から1333年(元弘三)の幕府滅亡までで、四代将軍九条頼経、以降の五代将軍九条頼嗣(頼経の子)、六代将軍宗尊親王、七代将軍惟康親王、八代将軍久明親王、九代将軍守邦親王の幕府跡となります。

小町大路と若宮大路とを東西に、北は大学辻子、南は咒師勾(じゅしこうとう)辻子に推定されています。こちらも辻子幕府同様の堀がめぐらされ、総面積は約1万9800㎡。約44戸主(へぬし)であったと推定されています。やはり度重なる災害により何度も建て替えられましたし、14世紀に入り幕府滅亡期に至る時期の幕府跡については不明な部分が多いのが現在の状況です。

4,大倉幕府跡(横国大附属小・中学校校庭遺跡)の調査について

2022年(令和二) 2月から大倉幕府跡の遺跡調査が行われました。現在の横国大付属小・中学校の校庭には、大倉幕府の西門があるとされていました。江戸時代末期までは西御門川が鶴岡八幡宮前の横大路まで流れ、それに沿って西大路の古道があったとされています。1892年(明治二)3月に県尋常師範学校が横浜から引っ越してきます。そして同37年に県立付属小学校となります。この学校が現在の横国大学付属小・中学の前身です。この移転により古道の場所に校門が設けられ、それより北部分の古道が途切れてしまいました。

発掘調査は公共下水道工事の一環で暗渠化した西御門川を発掘し、その周辺部を南北に線状に調査されたことになります。

発掘では現在の地面から60cm掘り下げると室町時代関連、そのさらに下から鎌倉時代の遺物が出土しました。特に中央部では、かわらけ(素焼きの小皿)や木製の箸状になったものが大量に出土しました。何かの宴会跡だったのでしょうか。当時のままの痕跡が埋蔵されていたと実感できます。このほか青磁や白磁などの磁器、瓦、五輪塔、木製品、漆器などが出土しています。

柱穴には柱を固定するための木板や石がそ

のまま出土される。

南北に連続する柱穴と中央には巨大な柱穴。

大量の木製品が発掘された場所。

大量の箸や中には漆器や硯も。

常に水に満たされ、良好な形で出土する漆器椀。

また、遺構としては小学校体育館横に位置する区間では、南北に並ぶ柱穴や直径1mを越える柱穴が

発見できました。鎌倉の山で採れる土丹地層を何層にも突き固めた道路と推定でき、柱穴の溝も同様に整地され、大きな門と柵の遺構である可能性があります。

2023年7月に行われた大倉幕府周辺遺跡群(国大附属鎌倉小・中学校地点)の発掘調査現地説明会での資料を抜粋します。

道路と考えられる整地層と溝がありますが、溝を掘り上げたところ、柱穴列を発見しました。柱穴列は直径30~50cmのものを狭い間隔で配置したものと、直径80~120cmと大型のものを160~200cmの間隔で配置したものがあります。いずれも整地層や溝と同じ向きに並んでおり、前者は2列確認できます。土層断面の観察から、最初に整地層と柱穴列があり、その後、柱穴列を埋めて溝をもうけた時期があることがわかりました。大型の柱穴には柱の沈下防止のために敷かれた根石と礎板が残っていました。(資料一部抜粋 報告 (株)斉藤建設)

『吾妻鏡』には、大倉幕府に様々な建物があったことを伝えています。大御所、東北御所、西小御所、北向御所、御持仏堂、寝殿、対の屋、大御厩、内御厩、竹の壺、石の壺、南庭、西の廊、学問所、侍所、そして、これらを取り囲む木塀に総門、北門、南門、東門と西門になります。これらの建物の名称から太田静六氏は、寝殿造りを基本とした御所であったと述べています。

(引用文献)

大倉幕府周辺遺跡群の発掘調査現地説明会(第3回)資料 2023年7月8

日 (株)斉藤建設

「寝殿造の研究」 太田静六 1987 吉川弘文館

すべての写真、図提供:(株)斉藤建設

八幡 義信(やはた よしのぶ)

1939年鎌倉生まれ。國學院大學大学院博士課程修了。神奈川県立博物館学芸部長、鎌倉女子大学教授などを経て、現在は神奈川県文化財協会顧問、NPO法人鎌倉地域振興協会理事長ほか。鎌倉の中世遺跡の保存活動に係る。