(機関誌ミドリ131号2023)

大磯町の竹工芸 藤塚 松星さんが人間国宝に

竹のこれからと竹工芸について学ぶ(後編)

2023年10月に大磯町の竹工芸作家、藤塚松星(しょうせい)さんが重要無形文化財保持者(人間国

宝)に認定されました。前号(130号)前編に引き続き、竹工芸の魅力や藤塚さん独自の伝統と革新の作

品づくりについて話を伺いました。

天体観測の魅力

中学生の頃、たまたま学校に天体望遠鏡のセールスが来たんです。もともと星を見るのが好きだったんですが、これが昔はよくあった安価な塩ビ管で作られた望遠鏡で、親がこれならと買ってもらえたんです。

三脚も無くて、雨戸に固定して使うしろ物でしたが、夜な夜な熱心に月や土星を見て喜んでいたわけです。

大人になっても天文書を読み漁ったり、初のボーナスで望遠鏡も買いました。今でも、流星とか天体ショーがあれば自宅のベランダから空をのぞいています。僕の仕事にも自ずと星の世界が入ってきているでしょうね。作品にも天体的な表現をとりいれたりしたりして、宇宙の広がりや、過去未来の時間軸など大きな世界感を学んでいます。

すると自分の人生もほんの一瞬であることを知る。だから、威張らず謙虚になれる。限りある命をいかに生き、次につながる命へバトンを渡していけるか。

竹工芸との出会い

私の生まれの北海道では、竹林はなく竹トンボなどの玩具で遊んだ記憶もありません。

小1で大磯に転居し、高校を出て天体望遠鏡の会社のショールームで販売員をやっていたんです。その売り場に小学生の親子連れが来た時、高価で高性能なものより、その子が扱って十分楽しめる数万円のものが良いと薦めたわけです。

それを部長に見られていて、呼ばれて注意されたんです。「おまえ道楽でやっているんじゃない!」と。

考えたら、会社は利潤を追求しているんですからそう言われるのは当然ですよね。その時、これじゃ趣味が趣味でなくなる。だから、道楽は道楽として、生活の為の仕事は違うことをやろうと思い至ったのです。

しばらくしてショールームの同じ建物に竹製品を売る店があって、ふらっと見に行った時、あるカゴに目が留まったんです。上からのぞいた時に、その編み始めが何処で、編み終わりが何処なのかが分からなかったんです。その時、「これなら教われば出来るかな?」って思ってしまったんです。

そこが人生の分かれ道でしたね。

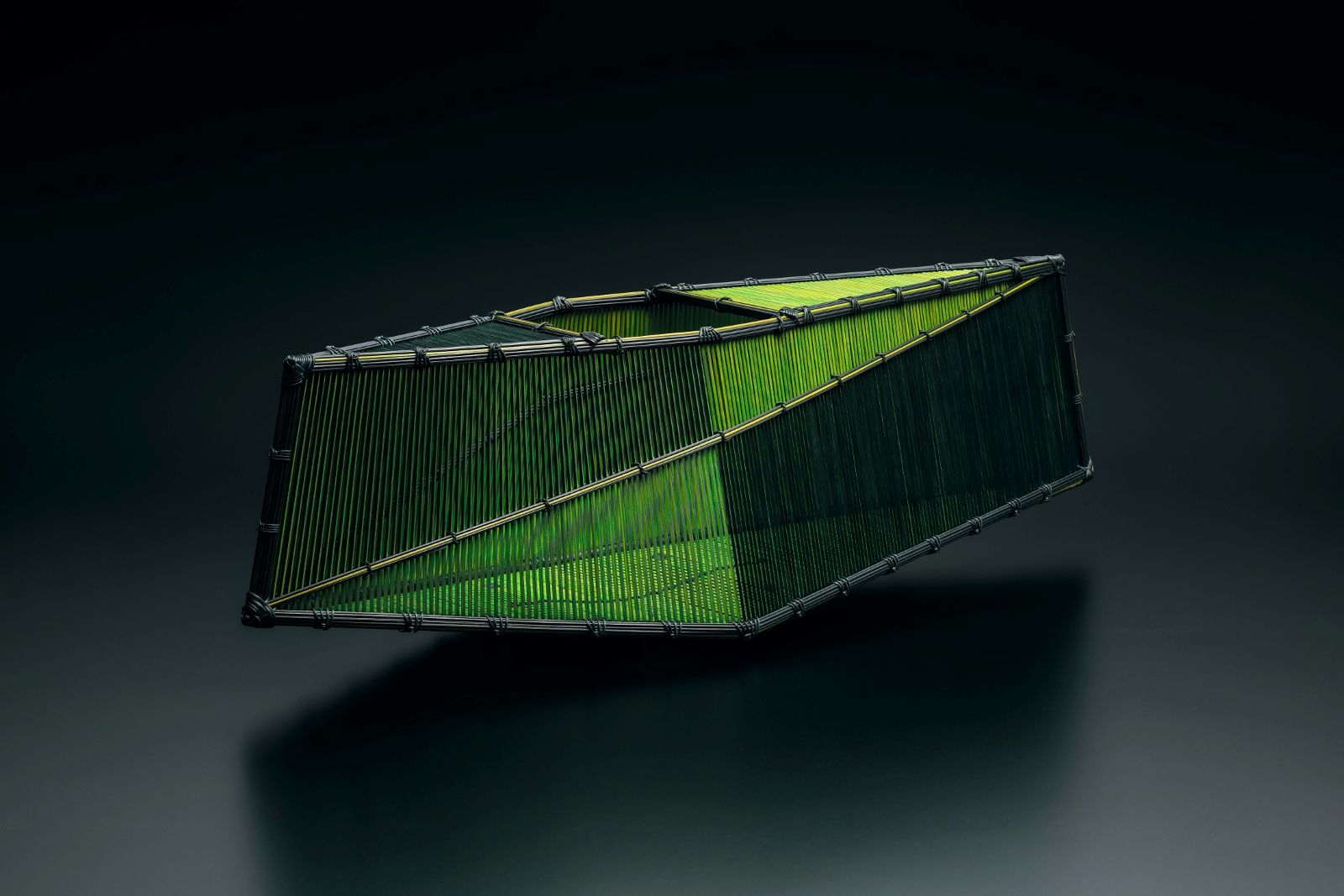

「富嶽」(2018年)撮影/増尾峰明

「富嶽」(2018年)撮影/増尾峰明

とにかく教えてくれる人を探してみようと東京や埼玉を訪れ、最後に小田原の工芸指導所に行って相談すると、別府の訓練校と川崎の作家の2か所を紹介されました。老いた親の世話もあるし、遠い別府より近い川崎の方がいいな、と思って電話をして会いに行くことになったんです。高校卒業してサラリーマン生活4年目の23歳の時です。

恐る恐る門をたたいて、たくさんの竹材が積まれた仕事場で師匠に会ったんです。驚いたことに、初対面で開口一番「食えないからやめた方がいい。」と言うんです。やるなら焼き物(陶芸)の方がいい。知っている陶芸家を紹介するよと。

でも第一印象で、この先生はいい人だとわかった。ヒゲづらなんだけど、どこかさわりが良く、偉ぶらず、人間味のある人で、すぐに「この先生に教わりたいな!」って思ったんです。

時代とともに変わる竹工芸

師匠は馬場松堂(ばばしょうどう)という日展(日本美術展覧会の略)の作家でした。作品づくりも手掛けつつ日用品も扱っていて、その頃は、次第に生活必需品としてのザルやカゴなどは全てプラスチックなどの工業製品に変わりつつあり、竹製品は衰退の一途でした。一方で、電気が普及し電気の笠(ランプシェード)が売れ始めた頃でした。

日中は作業場で電気の笠をひたすら作る。暗くなって仕事が終わると、近くに借りたアパートの一室に帰って竹を割ってヒゴにし、自分で編んで修行したわけです。割り方とか結び方などの基本的な工程は教わりましたが、他のことは師匠の仕事を横目で見て盗み、それを夜に試しての繰り返しでしたね。

3年後に独立してからも、電気の笠の下受け仕事をしながら自分の作品制作も並行してやっていました。44歳の時に日本伝統工芸展で受賞したタイミングで量産品を止め、一品制作に移行しました。

彩変化花器「竹青への憧憬」撮影/増尾峰明

竹工芸の今とこれから

私が普段使っている竹材は晒竹(さらしだけ)といって加工され乾燥したものを使っていますが、竹林から材を作り出すことが難しい時代です。

この関東で竹材を切り出し、晒竹にして商売しているところはあまり多くはないですね。放置された竹林では良材が採れないので、余計に竹林が荒れ放題になる。日本全体でもタケやササといった素材を山から運び出すだけでも苦労しますし、需要も減ってきている。

切り出す側も高齢化しているし、今の時代に若手が参入し、手間をかけて加工し、長い時間をかけて乾燥させていくような一連の作業で、果たして生計を立ていけるか難しいですね。また道具類を製作する人も少なくなって、道具も素材も作り手もみんな減っていくという悪循環が生まれています。

ただそうだからと言って、竹工芸の将来を考えたら手をこまねいて何もしない訳にはゆきません。

私は、多少皆さんより竹のことについては知っているので、竹の魅力や扱い方をお伝えできる機会があれば協力させてもらいます。

切り出してすぐの青竹なら、割ってヒゴをとり、ザルやカゴ、ランプシェードだって作れるし、皆さんと一緒に竹細工のワークショップなども開催できると思います。

また最近では竹のバックやアクセサリーなどがファッションブランドで扱われたり、アート作品として世界的にも注目されています。

日本には平安時代から続く竹取物語に代表されるような竹文化が根強く定着していると思います。今、実用品から美術工芸品まで、その造形素材としての竹の可能性を再認識していただければ嬉しいですね。

(取材:財団 壹崎昌和)

プロフィール

藤塚 松星(ふじつかしょうせい)

重要無形文化財「竹工芸」保持者

日本工芸会正会員